-

-

-

GUERRE DE 1870

“

LA CHRONOLOGIE (axée principalement sur notre région)

1870

3 juillet : Les journaux français annoncent que le prince Léopold II de Hohenzollern, parent du roi de Prusse

est candidat au trône d'Espagne.

6 juillet : Notre ministre des affaires étrangères déclare que le gouvernement ne souffrira pas qu'une puissance

étrangère place un de ses princes sur le trône de Charles Quint et mette ainsi en péril les intérêts et l'honneur de

la France.

11 juillet :Le prince Léopold retire sa candidature au trône d'Espagne.

12 juillet : Le gouvernement français exige que le roi de Prusse s'engage à ne pas autoriser de nouveau cette

candidature, le cas échéant.

13 juillet :Le roi Guillaume approuve le désistement du prince Léopold mais il refuse catégoriquement de

prendre des engagements pour l'avenir.

14 juillet : Rappel des réserves françaises.

15 juillet : Le roi de Prusse ordonne la mobilisation des forces militaires de la confédération de l'Allemagne du

Nord.

16 aux 19 juillet : Les états du Sud, Bade, Hesse, Bavière, Wurttemberg se joignent la confédération du Nord et

mobilisent leurs troupes.

19 juillet : La France déclare la guerre au gouvernement prussien.

24 juillet : La première escarmouche a lieu entre les deux armées à Schirlenhof. C'est là qu'il y aura la

première victime française de la guerre, le maréchal des logis Panier.

27 juillet : L'empereur Napoléon III quitte Paris laissant la régence à l'impératrice Eugénie.

28 juillet : Napoléon III arrive à Metz et y prend le commandement (260 000 hommes et 900 canons).

2 août : Le roi Guillaume arrive à Mayence et prend le haut commandement des armées allemandes fortes de

460 000 hommes et 1500 canons.

4 août : La troisième armée allemande envahit Alsace. La première bataille a lieu à Wissembourg (7000

Français contre 40 000 Allemands).

6 août : Bataille de Reichshoffen: 46 000 Français contre 125 000 Allemands.

10 octobre : Gambetta arrive à Tours, après avoir quitté Paris le 7, par ballon.

Le général Cambriels nommé au lendemain du 4 septembre fait, dès son arrivée, l'objet de violentes critiques

de la part des élus locaux bisontins. Ceux-ci, notamment M Ordinaire, jugeait Cambriels incapable, et voulait

le remplacer par Garibaldi. Gambetta dut venir le 17 octobre le soutenir et confirmer son rôle de commandant

supérieur de la 7ème division militaire.

L'armée ainsi créee s'appuiera sur les villes de Belfort Besançon Langres et agira en direction de Gray Langres.

Du coté des Allemands, Werder a reçu l'ordre de poursuivre Cambriels jusqu'à Besançon. Cet objectif atteint, il

aurait du marcher sur Bourges par Dijon pour anéantir nos armées de la Loire. Werder "oublie" son premier

objectif et se dirige dès le départ sur Dijon via Fresne- Saint-Mamet et Gray. En cours de route, il apprend que

les Français occupent la vallée de l'Ognon vers Marnay et Etuz. Werder se sent menacé sur son flanc gauche et

décide de diriger son armée en direction de la vallée de l'Ognon

par les 3 routes de Pin, d'Etuz et de Voray.

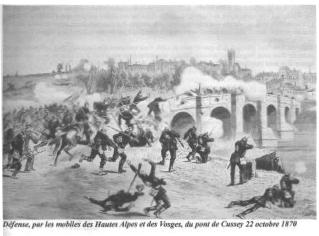

Le 21 le général Cambriels avait envoyé le colonel Perrin occuper

la zone Nord de Besançon . La colonne de ce colonel était forte

de 5 bataillons et d'une seule batterie. Elle était notamment

composée du 3ème bataillon de mobiles des Vosges (6

compagnies). Ces mobiles étaient vêtus de blouses blanches. Ils

n’avaient ni sac, ni veste, ni capote. Leurs cartouches étaient

enveloppées dans des mouchoirs fixés tant bien que mal à la

ceinture.

Werder avait divisé son armée en trois:

- A droite avec comme objectif le pont de Pin l'Emagny;

- La seconde au centre avec l'objectif du pont de Cussey;

- La troisième doit s'emparer du pont de Voray.

Le 22 notre armée est délogée de ces 3 ponts de l'Ognon.

Les Allemands firent des représailles dans différents villages notamment à Auxon, Voray, Etuz, Cussey sur

certaines personnes, sur les vivres et principalement sur le vin.

Nos soldats vinrent occuper, au sud, la zone de Chatillon Le Duc et Auxon-Dessus. Cette position était plus

facile à défendre car assez escarpée.

Renforcée par des éléments venus de Besançon cette colonne tient tête au Allemands. ceux-ci bien que

superieurs en nombre doivent se replier sur l'Ognon le 25 octobre.

Werder décide de renoncer momentanément à conquérir ce secteur et dirige son armée sur Dijon ce qui n'est

pas sans risque pour lui avec cette armée sur son flan gauche. Il prendra Dijon le 30 octobre 1870 après une

demi journée de combats.

Les pertes: Au niveau Français selon certaines sources (Commandant Euvrard ) 74 tués, 237 blessés et 249

prisonniers ou disparus. D'autres donnent 21 officiers et 400 hommes de tués.

Pour les Allemands 35 tués, 140 blessés, et 10 prisonniers ou disparus.

Selon le Commandant Euvrard, les mobiles, peu entrainés, ont du tirer 1000 balles pour produire une blessure

et 3000 à 4000 pour tuer un homme. A l'inverse, très entrainés, les soldats Allemands n'ont eu à tirer que 300

cartouches pour atteindre un homme.

Le général Cambriels est relevé à sa demande de ses fonctions le 26 octobre 1870 et il est remplacé par le

général Michel. Ce dernier n'arrivera pas immédiatement à son nouveau poste il sera momentanément

remplacé par le colonel d'artillerie Crouzat qui dirigeait Belfort et qui cédera son poste, au commandant

Denfert-Rochereau.

Le général Michel arrivera à Besançon le 2 novembre et le lendemain, le capitaine de vaisseau Rolland, sera

nommé général de division et prendra le commandement de la 7ème division militaire. Auparavant le général

Rolland avait eu pour mission de regrouper les gardes nationaux mobilisés et plus ou moins dispersés dans le

Doubs et il y avait très bien réussi.

La première chose qu'il fera, sera d'améliorer la défense de Besançon. Il sait qu'il doit faire le nécessaire pour

éloigner à bonne distance de la ville les pièces d'artillerie de siège que pourraient présenter les ennemis. Pour ce

faire, il construira des ouvrages d'artillerie à des points éloignés de la ville et ainsi le périmètre de défense de la

ville de Besançon augmentera d'autant. Pour y parvenir, il fera travailler à ce projet plus de 10 000 hommes.

Ces travaux furent réalisés très rapidement puisque en janvier 1871 la ville échappera à l'occupation.

Le général Crouzat remplacera, assez rapidement, le général

Michel débordé par sa tâche.

Le commandement supérieur de la région sera déplacé à

Chagny.

A Besançon, il ne restera plus que la 7ème division militaire

réduite à 18 000 hommes (répartis entre la garnison de

Besançon, la ligne du Doubs, le plateau du Lomont et le

département du Jura).

2 novembre : Combats de Rougemont et de Petit-Magny.

3 novembre : Investissement de Belfort par le général Von

Tresckow. Pour défendre Belfort le colonel Denfert-

Rochereau et 17 500 hommes de garnison.

6 décembre 1870 : L'armée de la Loire est divisée en deux. La

première, sera confiée à Chanzy et sera appelée la seconde armée de la Loire. La seconde, sera aux ordres de

Bourbaki et prendra le nom d'armée de l'Est.

20 décembre : Bourbaki et l'Armée de l'Est entame son mouvement vers la Saône. Elle comptera bientôt 140

000 hommes. Son objectif est de faire lever le siège de Belfort et de menacer la ligne d'opération des armées.

Il s'agit d'aller le plus vite possible jusqu'à Belfort. Pour y parvenir la Délégation du département tranche sans

avoir, aucune idée de la réalité. Elle prend la décision de faire transporter toute l'armée de Bourbaki par le train.

Or, le train de l'époque est géré par six compagnies indépendantes et fonctionne sur la base de 7 réseaux

régionaux ce qui complique la tâche. Par ailleurs ce réseau doit cesser de transporter tout le reste: voyageurs

privés, marchandises ce qui n'est pas facile pour des sociétés privées qui ont besoin de faire des bénéfices.

D'autre part, un certain nombre de lignes ne sont pas ouvertes au public, et peu de gares disposent

d'infrastructures à usage militaire. Cette pagaille conduira à d’importants encombrements qui bloqueront,

pendant des durées plus ou moins longues, les différents trains avec des hommes, des animaux et du matériel à

une période de l'année où les conditions climatiques furent particulièrement difficiles. Il fit, à cette époque, une

température entre moins 12 et moins 18 degrés. La vitesse moyenne des trains a été de 3Km par heure. De

nombreux décès furent enregistrés. C’est ainsi que le 20ème corps d'armée est passé de 26 000 à 22 000

hommes entre le 14 et le 30 décembre sans combat (source Général Pierre Bertin).

Pour ajouter encore plus de difficultés à ce transport, Bourbaki décida que la gare finale ne sera plus Besançon,

comme prévu initialement, mais Clerval (dernière station avant Montbéliard). Or cette gare ne dispose pas des

moyens nécessaires pour accueillir autant de soldats et de plus les trains qui arrivent ne peuvent y faire demi

tour.

27 décembre : Les Allemands évacuent Dijon. À la nouvelle que Bourbaki marche vers l'est, Werder rappelle

autour de Vesoul tous ses détachements épars.

1871

Le 1 janvier 1871 la situation est la suivante:

Du côté français, le 18ème CA est vers Auxonne, le 20ème autour de Dôle, le 24ème CA est en cours de

débarquement à Besançon et 15ème CA toujours autour de Bourges.

Les Allemands se trouvent entre Lure et Port Sur Saône avec leur quartier général à Vesoul et bien entendu aux

alentours de Belfort.

Dans la nuit du 2 au 3 janvier le 18ème CA franchit l'Ognon vers Pesmes.

Les autres corps avancent parallèlement au 18ème. c'est ainsi que le 20ème arrive à Voray où il franchit

l'Ognon.

Le 4 janvier les 3 corps d'armée forment une ligne Bucey Les Gy, Voray.

Bourbaki plutôt que d'attaquer Vesoul où visiblement il aurait pu avoir la victoire sur Werder (plus de 100 000

hommes contre 25 000) décide de continuer sur Belfort et dirige tous ses soldats en direction de cette ville.

Werder décide donc de devancer l'armée de Bourbaki notamment en atteignant avant lui La Lizaine (rivière qui

passe à côté de Montbéliard).

Bourbaki prend son temps car il attend sans succès le ravitaillement de ses troupes.

Nuit du 8 au 9 janvier à 1H du matin les allemands surprennent l'importante garnison de Danjoutin (poste

avancé Belfort). Nous perdons la localité et 800 prisonniers.

Pour retarder au maximum Bourbaki, Werder décide de l'attaquer à Villersexel.

Le 9 janvier les Allemands attaquent cette bourgade au main des Français. En passant par une passerelle que les

Français avait oublié de défendre, les Allemands s'emparent de la ville à 13 heures.

A 17 heures, après de violents combats nos troupes reprennent Villersexel et ce n'est que vers 2 heures du matin

que les Allemands quittent les lieux.

Werder a été battu mais il a gagné du temps et peut s'attacher à sauver le siège de Belfort. Il sera avec ses

troupes le 11 sur la Lizaine. Il pourra grâce à cette avance fortifier sa position les 12, 13 et 14 janvier.

Contrairement à ce qu'il aurait souhaitable de faire, Bourbaki ne poursuit pas Werder et prend son temps avant

de tenter de rejoindre Belfort. Il manque d'informations et maintient à Villersexel son 18ème corps jusqu'au 14

au matin. Il croit que Vesoul est toujours occupé.

Bourbaki demande à ce que la division Crémer le rejoigne. Celle-ci fera un trajet très rapide malgré la neige et

le froid. Partant de Dijon le 8, elle sera à Vesoul le 13 et Lure le 14 (140Km à pied en 7 jours).

L'armée de Bourbaki ne redémarrera que le 13 et son 18ème corps le plus éloigné des combats ne repartira que

le 14... Le 15ème corps attendra son débarquement complet en gare de Clerval pour repartir c'est à dire le 16.

Werder a réparti ses forces (25 000 hommes) en 3 endroits.:

- Au Sud de Sochaux, à Croix, près de la frontière suisse.

- An centre entre Chagey et Montbéliard, autour du mont Vaudois. Il y a massé plus de la moitié de ses effectifs

avec les réserves nécessaires.

- Au nord , avec Chenebier , Echevanne, et Frahier.

La meilleure solution n'aurait elle pas été pour Bourbaki d'attaquer au Nord, de s'approcher de Belfort, et

prendre à revers les ennemis notamment les défenseurs de la Lisaine au centre?

Au contraire Bourbaki lancer a 4 attaques contre le mur de la Lisaine. La bataille durera 3 jours, les 15, 16 et 17

janvier. Notre armée, sans abri, avec un froid intense et de la neige, souffrira énormément.

13 et 14 janvier : Combats d’Arcey-Sainte-Marie-Bart (à l'ouest près de Montbéliard) entre les 15e et 24ème

corps français et des arrières-gardes de la quatrième division de réserve, du colonel Von Loos.

15 et 16 janvier : Bataille d’Héricourt (la Lizaine). Il y avait d'un côté 100 000 Français de l'armée de l'Est et

de l'autre 45 000 Allemands commandés par Werder. La lenteur de notre marche après Villersexel a donné à

Werder le temps de se retrancher fortement sur les escarpements de la rive gauche de la Lisaine. La division

Crémer et 18e corps, chargés de tourner la droite allemande, au nord, ne remplissent pas leur mission. L'attaque

de front ne réussit pas mieux. Après trois jours de combat infructueux nos troupes sont délabrées. Bourbaki

ordonna la retraite sur Besançon par les deux rives du Doubs.

Pourtant le lundi 16 au matin une partie de nos troupes (les divisions Crémer et du Penhoat) convergent sur

Chenebier en partant d'Etobon ou des bois du Sud . L'ennemi recule au delà de Frahier. Nos armées ne

continuent pas, car la nuit arrive. Nos 2 généraux reviennent sur leurs pas.

18 janvier : Combats de Clairegoutte-Montbéliard entre les armées de l'Est, et celles des reconnaissances

lancées par Werder. Combat de Villers-la-Ville-Petit-Magny-Marat-Esprels (autour de Villersexel) entre les

arrières gardes des généraux Cremer et Billot et des fractions du XIV corps, du général Von Schmeling.

20 au 21 janvier pendant la nuit : Combats de Pérouse. Il s'agissait la répétition de l'opération du 8 au 9 janvier

faite à Danjoutin. Succès analogue pour les Allemands.

21 janvier : Les Allemands s’emparent de Dole et d'un convoi administratif de 230 wagons chargés qui étaient

destinés à l'armée de Bourbaki.

22 et 23 janvier : L'armée de l'Est atteint Besançon et s'arrête autour de la ville, à cheval sur le Doubs, pendant

que Manteuffel en prépare l’enveloppement.

23 janvier : Combat de Quingey (au sud de Besançon). Combat d'avant-garde entre des fractions du 15e corps,

et la 13e division allemande.

Combat de Vesoul entre les détachements de corps francs et des mobiles de Langres et une brigade de cavalerie

badoise.

Escarmouche de Montbozon (entre Baume les Dames et Vesoul) arrière garde des attardés 18 corps et les têtes

de colonne du XIV corps allemand.

Combat de Baume-les-Dames entre les arrières gardes du 15e corps et une brigade mixte allemande Von der

Goltz.

25 janvier : Combat de Vorges et Busy (route de Quingey à Besançon) entre des fractions du 15e corps français

et une brigade allemande du 7ème corps.

24 25 janvier : Affaire de Blamont-Clerval (massif du Lomont) entre les troupes débandées du 24e corps et un

détachement allemand.

25 janvier : Combat au sud de Baume-les-Dames entre les troupes débandées du 24e corps français est la 4ème

division de réserve de Von Schmeling.

26 janvier : Suspension d'armes, applicable à Paris seulement, en attendant le résultat des négociations.

L'armée de l'Est quitte Besançon où elle est restée immobilisée trois jours et marche vers Pontarlier. Il est trop

tard. Le général Clinchant prend le commandement en chef de l'armée de l'Est. Il tente d'accélérer le

mouvement de retrait sur Pontarlier dans l'espoir que nos colonnes pourront encore se glisser, entre la frontière

Suisse et Manteuffel, pour atteindre la haute vallée du Rhône.

26 27 janvier : Combats de Salins Les Bains. Engagement entre les arrières gardes du 15e corps français et la

3ème division allemande.

26 au 27 janvier : Pendant la nuit Tchesckow tente un assaut prématuré contre les redoutes des basses et hautes

Perches vers Belfort. Ces troupes sont repoussées avec une perte de 500 tués, blessés ou prisonniers.

28 janvier : Signature d'un armistice général de 21 jours et capitulation de Paris. Cette armistice n'est valable

pour les départements qu'à compter du 31. Il n'est pas applicable la région de l'Est. Jules Favre omet de

mentionner ces deux restrictions lors de la communication téléphonique qu'il fait à la délégation de Bordeaux.

29 janvier : Affaire de Chaffois (à l'ouest de Pontarlier) entre la division du 20e corps qui se débande (et se

laisse capturer 1500 prisonniers) et la 13e division allemande.Pendant

un moment les combats ont cessé car les belligérants ont cru à

l’armistice.

Affaire de Sombacour (au nord-ouest de Pontarlier) un bataillon et un

peloton hanovrien de la 14e division surprennent le cantonnement de

Sombacour de la première division du 15ème corps, à la tombée de la

nuit et capture 3000 hommes dont 42 officiers avec les généraux

Dastugue et Minot. Au niveau matériel, ils saisirent 7 mitrailleuses, 11

canons et 200 chevaux

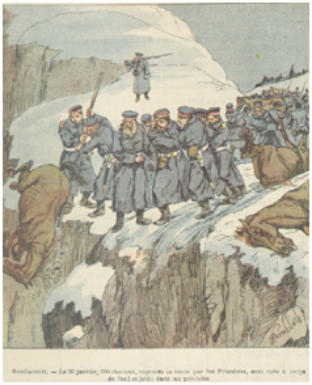

Sur la photo, ci-contre, les Allemands jettent des chevaux dans un

gouffre près de Sombacour.

.

30 janvier : Affaire de Frasnes (au sud-ouest de Pontarlier) entre les

fractions débandées du 24e corps (qui se laissent enlever sans combat, d'où 1200 prisonniers) et la quatrième

division d'infanterie allemande.

31 janvier : Affaire de Vaux (au sud-ouest de Pontarlier) entre les débandés du 24e corps et la 3ème division

allemande. Les allemands n'ont plus guère qu'à ramasser les prisonniers.

1er février : Conclusion de la convention de Verrières entre le général Clinchant et le général suisse Herzog de

manière à autoriser l'armée de l'Est, acculée à la frontière, à passer immédiatement avec armes et bagages sur le

territoire helvétique. Elle y sera désarmée et sera internée jusqu'à la paix.

1er février : Combat de Pontarlier, de la Cluse, de Joux entre les fractions du 18e corps et le IIème corps

allemand. C'est ainsi que le 1 février plus de 88 000 hommes, 10 800 chevaux, 285 bouches à feu et 1 200

voitures passèrent la frontière suisse pour échapper aux Allemands.

15 000 hommes s'échappent au sud par les montagnes.

6 février : Démission de Gambetta.

Sous Belfort le colonel Denfert-Rochereau abandonne à Belfort, volontairement, les deux redoutes des

Perches,

Le 18 février le colonel Denfert-Rochereau reçut l’ordre express du gouvernement de rendre les armes. Le

siège aura duré 104 jours. Ces défenseurs munis d'un laissez-passer purent quitter la forteresse en portant leurs

armes. La garnison comprenait initialement 17 700 personnes dont 4750 trouvèrent la mort. Les Allemands,

quant à eux, perdirent environ 2000 hommes pendant le siège. D'une manière générale, les Allemands y firent

13 000 prisonniers.

Pendant les 83 derniers jours consécutifs les Allemands avaient mis en batterie 200 gros canons qui-tirèrent

plus de 400 000 obus soit 5000 par jour.

DUREE DE LA GUERRE

Cette guerre commença le 19 juillet 1870 et se termina le 29 janvier 1871.

LES ETATS

Elle opposa le Second Empire français au Royaume de Prusse et ses alliés. À l'époque

l'Allemagne était constituée d’une mosaïque d'États indépendants.

Cette guerre se termina sur une victoire allemande, et l'annexion de l'Alsace Moselle

par l'Allemagne. Ce fut la chute de l'empire français et la capture de Napoléon III.

Bourbaki

Il est à relever que la ville de Besançon n’a pas ouvert ses portes aux fuyards de peur d’être, à son tour, attaquée comme à Sedan.

Le général Rolland l’a sans doute fait pour éviter la démoralisation de ses troupes et surtout un pillage de la ville.

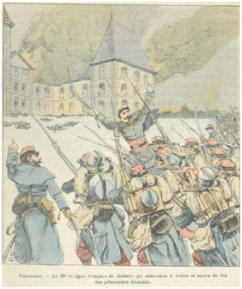

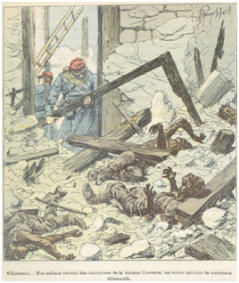

Bataille de Villersexel:

Bataille de Villersexel:

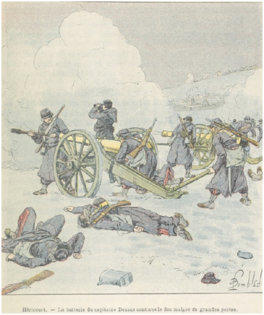

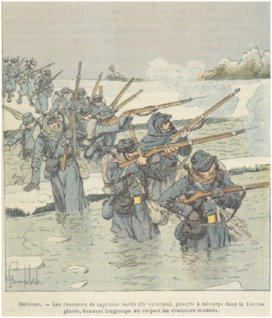

Héricourt.

Héricourt.

Le 28 janvier 1871, l’Empire Allemand signa avec la France l’Armistice.

Auparavant le 18 janvier 1871, l’Empire Allemand est proclamé dans la galerie des glaces du Château de Versailles.

Guillaume 1er, roi de Prusse, y devient l’empereur allemand. Cette date du 18 janvier est symbolique puisqu’elle

correspond au 170ème anniversaire du couronnement de Frédéric 1er comme roi de Prusse. (18/01/1701).

Otto Von Bismarkdevient chancelier impérial. Il déclarera dans la Galerie des glaces le second Reich.

Le traité préliminaire de paix fut signé à Versailles le 26 février 1871. Le traité final a été conclu à Francfort le

10 mai 1871.

La France perdit alors 1 447 000 hectares, 1 694 communes, 1 597 000 habitants et également 20% de son potentiel

minier et sidérurgique.

Notre pays du également verser sur 3 ans une indemnité de guerre de cinq milliards de francs or .

En 1919, la France lavera l’affront fait par les Allemands en 1871, en les obligeant à signer le traité de paix dans

cette même galerie des glaces

Le traité de Versailles mettra fin au Reichsland d’Alsace Lorraine instauré en 1871.

ARMISTICE

Sombacour

CUSSEY

BELFORT