“

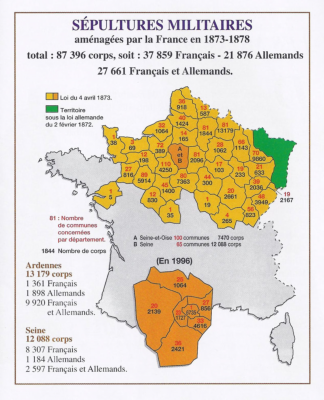

Carte établie par Le Ministère des Anciens combattants.

MORT POUR LA FRANCE (définition)

ROLE DU SOUVENIR FRANCAIS

PAR RAPPORT AUX TOMBES OU OSSUAIRES

DE 1870

DEPUIS 1914 1918

MORT POUR LA FRANCE (Définition)

La notion de “Mort pour La France” a été précisée dans la loi du 2 juillet1915 modifiée par celle du 28 février

1922.

à l’honneur du nom de celui qui a donné sa vie pour le pays, un titre clair et impérissable à la gratitude et au

respect de tous les Français”

Ce titre figure sur les actes de décès des militaires et civils tués à l’ennemi ou morts dans des circonstances se

rapportant à la guerre. Seule cette mention permet l’inscription des noms sur les monuments aux morts

communaux et elle ne peut figurer sur une stèle que si elle a été accordée à la personne à qui elle rend hommage.

GUERRE DE 1870

A cette époque les tombes militaires individuelles étaient une exception. Nous trouvons surtout des tombes d’officiers

et de quelques héros.

Il s’agissait principalement de tombes collectives où les noms des soldats ne figurent pas, puisque ceux-ci ne portaient

pas de plaques d’identité.

Jusqu'au XIXe siècle, le rôle des monuments aux morts était plus important que celui des tombes

Par le traité de Francfort qui mit fin à la guerre de 1870-1871, les gouvernements français et

allemands s'engagèrent (article 16 du traité) à entretenir les tombes des militaires ensevelis sur leur

territoire respectif.

Le 4 avril 1873 une nouvelle loi fut enfin votée. Elle permit à l'État d'acheter des parcelles dans les

cimetières communaux, et des terrains, pour y conserver les tombes des soldats « Morts pour la

France ».

Comme le principe de la sépulture individuelle n'existait pas pour les combattants français, qui

n'étaient d'ailleurs pas équipés d'une plaque d'identité individuelle, ce fut une majorité de soldats

inconnus que l'Etat fit relever des champs de bataille et ré-inhumer dans des monuments ossuaires.

L’état fit édifier 25 grands ossuaires surmontés d’un monument.

Il s’agit de Bazeilles, Orléans, Champigny, Beaune-la-Rolande, Gien, Mars-la-tour, Loigny, Le Mans, Le

Havre, Lunéville, Chartres, Paris.

D’une manière générale les communes et divers comités firent ériger 349 monuments funéraires et les

familles 88.

A Dijon se trouve un Monument ossuaire où sont inhumés 2000 soldats inconnus français et allemands.

En ce qui concerne les sépultures françaises à l’étranger et notamment pour notre région avec l’armée de

Bourbaki reposent en Suisse : 100 corps à Zurich, 98 à Berne, 24 à Fribourg, 52 à Lausanne, 27 à Lucerne,

53 à Payerne, 32 à Soleure etc. (source Ministère des Anciens combattants.)

Les monuments les plus proches de notre région, élevés suite à cette guerre sont :

- Le lion de Belfort (œuvre de Bartholdi)

- La statue de Garibaldi à Dijon.

Dans le Doubs il existe plusieurs monuments dédiés à ces soldats voir notre page

ROLE DU SOUVENIR FRANCAIS

Toutefois leur entretien n’a pas été à l’époque clairement défini et le Souvenir Français a pris à sa

charge, chaque fois qu’il le pouvait, l’entretien de ces tombes et ossuaires.

Si les ouvrages nécessitent des travaux importants, le Souvenir Français agit en concertation avec

leMinistère de La Défense.

GUERRE DE 1914 1918

Lors du conflit de 1914-1918, devant l'ampleur du nombre de morts, la situation évolua de la manière suivante :

- Au début, des inhumations collectives eurent lieu sous la surveillance d'un officier sanitaire. Il s'agissait de

pouvoir identifier les corps des différents soldats.

-

Le nombre de morts augmentant très rapidement, les corps des soldats décédés sont souvent enterrés sur place

sans souci d’identification.

Lors de cette guerre les soldats morts aux combats n'étaient pas considérés comme des individus mais comme une

communauté de camarades. S'il y eut quelques tentatives pour différencier les tombes dans les cimetières, ce ne fut que

pour satisfaire les familles.

Le 2 juillet 1915, une loi fut votée qui précise la mention « Mort pour la France ». Celle-ci fut suivie de celle du 29

décembre 1915 qui accorde le droit à la sépulture perpétuelle aux frais de l'État aux militaires français.

A cause des pertes massives et de la durée de combats, il fallut enterrer les morts dans des endroits où les familles

puissent se recueillir.

Dans cette situation, le cimetière constitue un élément central du culte des soldats morts au champ d'honneur.

C'est à cette époque, que l'on vit les premiers petits cimetières militaires regroupant des tombes individuelles.

Le nombre sans précédent de victimes obligea ensuite les états européens à construire des cimetières militaires

importants.

En 1916, la Chambre des députés vota une loi qui créa au ministère de la guerre un Service Général des Pensions

comportant deux sections : "Pensions et secours" et "Renseignements aux familles, état civil et successions militaires".

Dans cette seconde section, une Division des états des pertes et inhumations, bientôt transformée en service des

sépultures fut chargée de l'identification des corps, de l'organisation des cimetières et de la centralisation des

informations relatives aux tombes isolées.

Dans les zones de combats ou à proximité des ambulances, c'est à dire des hôpitaux de campagne, furent créés des

cimetières provisoires ou cimetières de guerre. Mais en réalité, beaucoup de soldats ont du être enterrés sur place, sur

des terrains sans cesse bouleversés par des bombardements.

Le transfert des corps des militaires tués au combat et donc leur restitution furent interdits dès le 19 novembre 1914.

Après la guerre, compte tenu du nombre important d'exhumations illicites sur les cimetières des champs de bataille,

l'État dut intervenir. En effet, pour pouvoir donner une sépulture décente à leurs parents morts au front, bon nombre de

familles pratiquèrent des exhumations illicites de leurs proches afin de ramener les corps dans les cimetières des villes

ou villages d’où ils étaient originaires.

Les recherches officielles commencèrent à avoir lieu et des cimetières militaires furent mis en place.

Ces mesures ne calmèrent pas l'impatience des familles.

Ceci amena l'État à légiférer et à promulguer la loi du 31 juillet 1920. Celle-ci permettait la restitution des corps aux

familles et leur retour dans les cimetières civils. C'est l'État qui prenait en charge les frais. Un budget de 10 millions de

Francs fut voté pour le transport des corps. Un crédit de 60 millions fut également accordé pour l’organisation des

sépultures militaires et de l’état civil.

Le 28 septembre 1920, un décret complète cette loi. Il institue le service de restitution des corps.

Ce décret permit de rendre au total 240 000 corps aux familles.

Entre temps la loi du 27 janvier 1920 a créé une Commission nationale des sépultures pour définir les principes

architecturaux de base des cimetières militaires.

Le décret du 27 janvier 1920 institua le ministère des Pensions qui absorba et étoffa le Service Général des pensions.

Le travail entrepris durant les quatre années de guerre et poursuivi en 1919, s'amplifia en 1920.

En 1924, les équipes de l'Etat civil avaient procédé, sur les anciens fronts à 960 000 exhumations tandis que grâce à la

loi du 31 juillet 1920, 230 000 corps furent restitués aux familles.

Des missions spéciales rapatrièrent en 1925 et 1926, les corps de 22 000 prisonniers de guerre français décédés en

captivité.

Sur l'ex front d'Orient, 5 100 corps furent rapatriés pour être remis aux familles, tandis que les autres étaient regroupés

dans des grandes nécropoles, telles Biota en Ex-Yougoslavie, Salonique en Grèce.

Remarque:

Seuls les veuves, ascendants et descendants furent autorisés à demander le transfert des corps des leurs. Les collatéraux

(frères et soeurs) en furent exclus ce qui ne permis par le retour de certains contrairement au souhait de la famille

(oncle et tante par exemple).

D’autre part des conflits eurent lieu entre ceux qui avaient le droit de demander le retour c’est à dire entre les épouses

et les parents du défunt (lieu pour la nouvelle tombe ou opposition au retour du corps).

Comme il fallait être “Mort pour la France” les corps de ceux qui le mourirent en prison ou fusillés pour l’exemple, ne

purent être transférés à la charge de l’état.

En demandant la restitution des corps cela signifiait que la famille renonçait à la sépulture perpétuelle nationale. La

concession perpétuelle devenait alors d’ordre municipal. Ceci défavorisait les familles pauvres qui ne possédaient pas

de caveau familial et qui ne pouvaient en acheter un. Les communes surent répondre à cette situation en créant les

cimetière communaux.

En 1931, l'accroissement des crédits autorisa un surcroît de recherches qui aboutit à la découverte, entre 1932 et 1935,

de 47 890 corps (26 699 Français et 25 191 Allemands).

L'ensemble des ces opérations laissa cependant subsister des milliers de "carrés" à l'intérieur des cimetières

communaux qui furent réaménagés. Leur entretien fut confié aux municipalités ou au Souvenir Français.

Les recherches des corps des Français « morts pour la France » furent interrompues officiellement en 1935 et bien

entendu tous ne furent pas retrouvés. Pour ne pas les oublier, plusieurs familles ont ainsi fait apposer sur leurs caveaux

familiaux des plaques, voire plus, à la mémoire de leurs chers disparus.

ROLE DU SOUVENIR FRANCAIS

Notre action peut revêtir plusieurs formes selon qu’il s’agit

des:

1)

Nécropoles nationales.

Leur entretien est à la charge de l’état. Exceptionnellement et

après accord de son conseil d’administration, le Souvenir

Français peut participer financièrement à des opérations de

rénovation de celles-ci.

Liste des nécropoles

Dans notre département nous avons celle de Rougemont.

2)

Carrés militaires des cimetières communaux.

L’Etat alloue une modeste contribution pour les seules tombes de soldats ou de victimes civiles

“Morts pour La France” au sens juridique du terme (morts au cours d’une opération de guerre; étant

en service et dont les circonstances de la mort ont donné lieu à l’attribution de la mention « Mort pour

la France » à l’état civil). Ils ne concernent que les morts des 2 dernières guerres mondiales (à partir de

1914). Cette contribution de 1,50€ par an et par tombe est versée :

Soit aux communes, à charge pour elles d’entretenir ces tombes.

Soit au Souvenir Français (convention entre l’état et le Souvenir Français) à charge pour notre

association d’entretenir ces tombes. C’est le cas à Besançon pour le cimetière de Saint-Claude.

En outre, dans les carrés militaires existent d’autres sépultures qui ne relèvent pas de la

compétence de l’Etat.

-

Tombes de « Morts pour la France » dont les corps ont été restitués aux familles.

-

Tombes de militaires ne bénéficiant pas de la mention « Morts pour la France » (hors guerre

ou de garnison).

Le Souvenir Français veille également à l’entretien des ces autres tombes en liaison avec les

communes concernées.

Pour des travaux de rénovation des carrés, l’Etat (DMPA.) doit assurer une participation financière au

prorata de tombes relevant de sa compétence.

3)

Sépultures familiales en déshérence.

Le Souvenir Français a pour objet d’entretenir les tombes.de ceux et de celles qui sont « Morts pour la

France » ou qui l’ont honorée par de belles actions.

Or l’Etat s’est dégagé de tout entretien des tombes de ceux et de celles « Morts pour la France » ou qui

l’ont servie avec éclat et dont les corps ont été restitués aux familles.

Lorsque les familles n’existent plus et que ces tombes sont abandonnées, sur demande du comité, avec

l’accord de la municipalité qui a autorisé et concédé la perpétuité, le Délégué Général local du

Souvenir Français peut décider que notre association les prend en charge.

La photo ci contre montre quelques unes de 40 tombes

situées au cimetière de Besançon Saint Ferjeux que

notre comité de Besançon s’est engagé à rénover

(après accord des familles. Opération en liaison avec

la mairie de Besançon.)

La nécropole la plus importante est celle de Notre Dame de Lorette dans le Pas de Calais qui

couvre 25 hectares où sont inhumés 22 970 corps en tombes individuelles et 20 000 en ossuaires.

Sur les flancs de cette colline sont tombés près de 100 000 hommes.

En ce qui concerne leur tombe et les concessions perpétuelles dans les cimetières voir le site suivant:

Douaumont

Plaques

Ces tombes de 1870 1871, dans leur grande majorité, constituées par des ossuaires, bénéficient de

concessions perpétuelles acquises par l’état.

Il y repose les dépouilles mortelles de 2 140 personnes. Certaines de ces tombes sont celles de

soldats français tués dansles Vosges. Inversement les corps des combattants morts dans le

territoire de Belfort ont été pour la quasi-totalité, transférés en Alsace (au cimetière de Colmar,

pour ceux tombés en 1940 - au cimetière de Sigolsheim pour ceux tombés en 1944) (Source R

DUTRIEZ). Le Souvenir Français organise désormais chaque 1 novembre (jour de la

Toussaint) une cérémonie à la nécropole de Rougemont.